季節は、春から始まりますが、一年間には二十四節気という季節の言葉があります。

季節の言葉で24節気の一番最初は立春です。

立春とは春をイメージすることがありますが、立春とはいえまだまだ寒さが厳しい季節です。

そんな、立春について紹介します。

スポンサーリンク

立春とは、いつ、意味は?

立春とは、二十四節気の第一節気です。、言葉から春の季節になります。

立春は暦の上では春の始まりですが、寒さがまだまだピークの時期ですね。

二十四節気は、1年(旧暦三百六十日)を二十四(七十二候)に分けています。

地球の公転(360度)を24等分し、15度間隔で二十四節気を定めています。

立春の時は太陽が黄経三百十五度になり、気温が少しずつ上がり始め、日の長さも伸び、動植物が活発に活動を始めることです。

二十四節気の最初の節気は、立春ですが、旧暦では新しい年の始まりを意味していました。

立春の日にちは年によって一定ではなく、新暦(太陽暦)の2月4日ごろ(節分の翌日)になります。

立春の前日は節分で節分は冬の最終日です。

旧暦の元旦(1月1日)は立春とほぼ同じころになります。年によって日にちが前後し、元旦の前に立春がくることがあります。

立春から新年という考え方からすれば、旧暦と二十四節気の区切りがずれて矛盾します。

旧暦では元旦の前の立春を年内立春、立春が元旦よりも後になる場合を新年立春といいます。

春とは名ばかりですが、これからはじまる春を、これから暖かくなる希望の春として迎えてみてはいかがですか。

立春の七十二候

東風解凍(はるかぜこおりをとく)暖かい東風が凍っている氷を溶かし始め

黄鴬睍睆(うぐいすなく)立春になりウグイスが鳴き

魚上氷(うおこおりをいずる)川や湖の氷が解けて、魚が泳ぐ姿を見れるころ

季節の挨拶 立春の候

ビジネス文書でも書き出しの挨拶文に時候の挨拶を入れますが、その時々の季節の言葉を入れることが多いです。

時候の挨拶あいさつは、季節ごとの気候の言葉を入れることが多いです。

立春の候は、季節の挨拶やビジネス文書などでも冒頭に使用される時候の挨拶です。

立春の候 挨拶文

立春の候(りっしゅんのこう)は、2月の時候の挨拶文ですが、立春の候とは「春の始まりの季節になりました。」の意味です。

立春の候は、2月4日から18日ごろまでで、次の節気の雨水の前までの期間を指します。

冒頭の挨拶文として、

拝啓 立春の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

謹啓 立春の候、貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。

のような冒頭の挨拶文を入れます。結びの言葉として、敬具、敬白、謹言が使われます。

一般的なビジネス文書では、拝啓を使って差し支えはないですが、より丁寧な文書にしたい時には謹啓を使います。

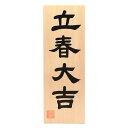

立春大吉とは

立春大吉とは、立春の日の早朝、禅寺の入り口の左右にはる「立春大吉」の四字を書いた魔よけの紙札を貼ることです。

これは外から門を入ってきた悪霊が、背後にある「立春大吉」を振り返り、左右対称であるため、まだ門に入っていないと勘違いして出て行ってしまうと考えられたためです。

立春の縁起が良い食べ物

立春は、24節気の第一節気で縁起が良いとされる食べ物でお祝いします。

立春朝搾り おめでたい立春の朝に、立春をお祝いするためのお酒です。

立春大吉豆腐 白い豆腐は邪気を払うとされる縁起物。白い豆腐は節分の日に食べると罪穢れが払われ、立春の日に食べると清められるので、白い豆腐は節分と立春の日に食べると良いと言われます。

立春大福 お餅は縁起が良い食べ物とされています。

立春生菓子 立春の日に作り食べる生菓子で、春を感じさせるうぐいす餅や桜餅などを食べることが多いようです。

立春は二十四節気では第一の節気で一年の始まりです。無事で有意義な一年間を過ごせたら良いですね。

立春の次は雨水はこちら。